Selamat Jalan Abah AQDj

Oleh:

Hanibal W Y Wijayanta || Wartawan Senior

Inna lillahi wa inna ilaihi raajiuun… Telah meninggal dunia KH Abdul Qodir Jaelani pada hari ini, 23 Februari 2021, pukul 10.00 WIB. Beliau seorang mujahid, pejuang Islam yang menghabiskan seluruh usianya untuk kemulyaan Islam. Mohon doa agar Allah mengampuni segala dosanya dan menerima amal ibadahnya.

Kabar duka itu datang pagi tadi, dari grup WhatsApp wartawan muslim yang saya ikuti. Inna lillahi wa inna ilaihi raajiuun… Saya langsung tercenung. Baru kemarin saya mendapat kabar bahwa Abah Abdul Qodir Djaelani sakit dari seorang sahabat di Grup Alumni LDK. Saat itu saya sempat rasan-rasan dengan isteri untuk menengok Abah AQDj –begitu saya biasa memanggilnya— di Leuwiliang, Bogor.

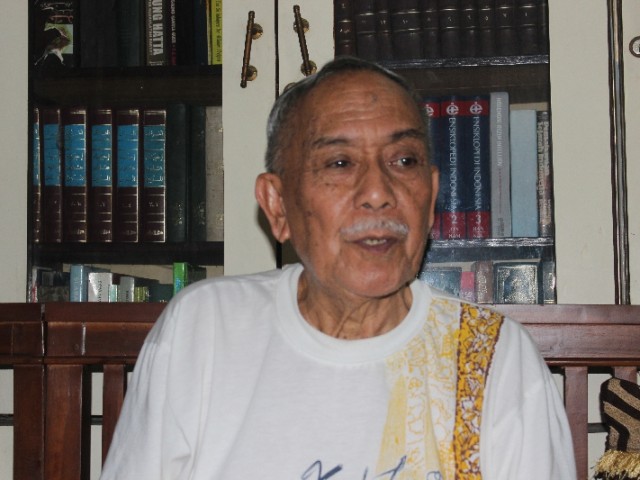

Delapan tahun yang lalu, saya pernah datang ke rumah Abah AQDj. Saat itu saya mewawancarai dia untuk bahan Thesis Magister saya, tentang pemikiran Ketua Umum Masyumi terakhir, Pak Prawoto Mangkusasmito. Untuk merekonstruksi pemikiran Pak Prawoto, selain mewawancarai putri Pak Prawoto, Ibu Sri Sjamsiar, saya mewawancarai beberapa kader Pak Prawoto, seperti Almarhum H Ismael Hassan, Almarhum KH Cholil Badawi, Almarhum AM Fatwa, Almarhum H Zainal Abidin, Almarhum H Ramlan Mardjoned, H Ridwan Saidi, dan juga Abah AQDj.

Saat bertemu dengan Abah AQDj di Leuwiliang itu saya agak kaget dan juga terharu. Sebab, lelaki itu sudah tampak sepuh dengan pendengaran yang mulai kurang. “Kalau ngomong sama Bapak, sekarang harus dekat dan agak keras. Udah agak nggak denger,” kata Umi AQDj waktu itu, ketika saya terpaksa mengulang-ulang pertanyaan karena jawaban Abah AQDj agak melenceng dari pertanyaan yang saya maksud.

Maka, dari pada keliru menjawab, wawancara akhirnya berlangsung dengan volume suara yang agak keras. Baik pertanyaan saya, maupun jawaban Abah AQDj. Padahal dulu, dalam beberapa ceramahnya setelah dibebaskan dari tahanan Orde Baru, juga ketika saya sering ikut mendengarkan rapat Keluarga Besar Masyumi di rumah Wakil Ketua DPA KH Cholil Badawi di Kemang, serta ketika saya mewawancarainya ketika ia menjadi anggota DPR dari Partai Bulan Bintang, Abah AQDj sangat tangkas berbicara. Maklumlah, ia adalah aktifis Islam pada masanya.

Berikut kutipan tesis saya dari hasil wawancara saya dengan Abah AQDj…

+++

Abdul Qadir Djaelani anak bungsu dari delapan bersaudara. Guru sekolahnya di Sekolah Rakyat (SR) Pejaten mencatat tanggal 20 Oktober 1938 sebagai tanggal kelahirannya, sebagai anak yatim dari keluarga rakyat jelata, hidup di zaman Jepang sangatlah sulit. Untuk mendapatkan sesuap nasi, ibu, kakak-kakaknya serta Abdul Qadir Djaelani kecil, harus pergi ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat untuk derep, menjadi kuli menuai padi.

Abdul Qadir Djaelani mulai sekolah di SR Pejaten, Pasar Minggu tahun 1947 – 1948, sambil belajar di Madrasah Diniyah 6 tahun di sore hari, mengaji di rumah guru Madrasah Diniyah di malam harinya, dan tidur di Mushalla. Tahun 1953, saat berumur 15 tahun, ia tamat Sekolah Rakyat 6 tahun dan Madrasah Diniyah 6 tahun dan melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Pertama Negeri 4 tahun.

Menjelang Pemilu 1955, suhu politik semakin meningkat, terutama di Ibukota Jakarta. Abdul Qadir Djaelani yang baru kelas dua PGAPN kemudian masuk ke Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), organisasi pemuda onderbouw Partai Masyumi. Sejak saat itu pula kesadaran politiknya tumbuh pesat. Partai Masyumi terkenal dengan misi: terlaksananya Syari’at Islam bagi diri pribadi, keluarga, masyarakat dan negara, serta anti komunis. Abdul Qodir Djaelani mengakui, doktrin ini akhirnya menjadi pandangan hidupnya.

Pada saat itu Abdul Qadir Djaelani terpilih menjadi ketua ranting GPII Pasar Minggu, dan aktif dalam kegiatan kampanye Partai Masyumi di Kecamatan Pasar Minggu. Pada Pemilu 1955, ia terpilih menjadi Ketua Tempat Pemungutan Suara di desa Kalibata, Pasar Minggu. Karena didukung rakyat, Partai Masyumi pun unggul di Kecamatan Pasar Minggu.

Tamat PGAPN, Abdul Qadir Djaelani melanjutkan sekolahnya ke PGAAN di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Saat itulah ia mulai memasuki organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), dan kemudian diangkat menjadi ketua ranting PII di sekolahnya. Karena GPII dan PII secara ideologis sama dan akrab dengan Masyumi, keikutsertaannya di PII adalah untuk mematangkan ideologi. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Sekretaris PII cabang Kebayoran Baru.

Tahun 1959, Abdul Qadir Djaelani menamatkan sekolahnya di PGAAN. Dua bulan kemudian ia mulai mengajar di Sekolah Rakjat Pejaten II, Pasar Minggu. Sambil mengajar dan berdakwah di masjid dan majelis taklim, ia pun melanjutkan kuliahnya di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Islam Djakarta. Di tengah kesibukan mengajar, berdakwah dan kuliah, ia tetap aktif di PII dan GPII.

Di GPII Abdul Qodir Djaelani dipercaya menjadi Ketua Wilayah Jakarta. Sedangkan di PII ia dipercaya menjadi Sekretaris Wilayah Jakarta. Saat itu, wilayah Jakarta meliputi Tangerang, Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga Purwakarta. Di masa itu pula Abdul Qadir Djaelani sering berkunjung ke rumah Prawoto Mangkusasmito.

Partai Masyumi dibubarkan Soekarno pada 17 Agustus 1960. Karena merasa sebagai pewaris Partai Masyumi, bersama organisasi PII dan GPII, Abdul Qadir Djaelani terus berjuang. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1961, bersama Hardi M. Arifin, Sekretaris PII Jakarta, ia mengeluarkan surat pernyataan menuntut pembubaran PKI di seluruh Indonesia.

Pernyataan tuntutan pembubaran PKI ini sesungguhnya hanya semata-mata mengikuti jejak Panglima Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesei Selatan yang telah menyatakan pembekuan PKI di daerahnya. Namun gara-gara pernyataan itu, Abdul Qadir Djaelani dan Hardi M. Arifin kemudian ditangkap Komando Militer Kota Besar Djakarta Raya dan 6 bulan meringkuk di rumah tahanan militer RINDAM Condet, Cililitan, Jakarta Timur. Mereka baru bebas pada akhir 1961.

Pengalaman ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan militer tidak membuat Abdul Qadir Djaelani jera. Selepas dari tahanan militer, dalam Muktamar PII Medan tahun 1962 ia justru terpilih menjadi Ketua I Pengurus Besar PII, mendampingi Ahmad Djuwaeni sebagai Ketua Umum PB PII.

Dalam Konferensi Besar PII di Bandung pada akhir tahun 1963, PB PII berikrar untuk menentang Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sampai tumbang. Sebulan setelah Konferensi Besar PII di Bandung itu, Abdul Qadir Djaelani ditangkap bersama Ahmad Djuwaeni dan Yahya Sutisna (Ketua II PB PII), oleh Badan Pusat Intelijen (BPI).

Pada masa Orde Baru pun Abdul Qadir Djaelani tetap menjadi langganan masuk penjara, karena menentang rezim Orde Baru yang semula didukungnya. Sebab, rezim Orde Baru ternyata juga mengambil sikap represif terhadap ummat Islam. Pasca Peristiwa Tanjung Priok, Abdul Qadir Djaelani dijatuhi hukuman selama 18 tahun dengan tuduhan menentang pemerintah dan menolak Pancasila sebagai azas tunggal.

Namun Abdul Qadir Djaelani kemudian hanya menjalani hukuman selama 9 tahun penjara, setelah dibebaskan pada tahun 1993, ketika kebijakan politik Soeharto mulai mendekat kepada Islam. Secara total Abdul Qadir Djaelani telah dipenjarakan selama 18 tahun baik oleh rezim Orde Lama maupun Orde Baru.

Dalam pandangan Abdul Qadir Djaelani, Prawoto Mangkusasmito adalah pemimpin yang konsisten, teguh pendirian dan senantiasa hidup sederhana. Meski pernah menjadi pejabat negara, menjadi pimpinan dan bahkan Ketua Umum Partai Masyumi, Prawoto Mangkusasmito tak pernah merasa risih mengerjakan pekerjaan rumah tangga pada saat berada di rumah, seperti menimba air, menyapu, mengepel lantai, dan mencuci baju.

Kehidupan Prawoto Mangkusasmito pun sangat sederhana, tidak neko-neko, namun selalu memberikan perhatian kepada orang-orang dekatnya. Prawoto Mangkusasmito dan isterinya, pernah berkunjung ke rumah Abdul Qadir Djaelani yang sempit, buruk dan berada di pinggir kali, di pelosok kampung Pasar Minggu yang kumuh untuk menjenguk kadernya yang sedang sakit itu.

Abdul Qadir Djaelani sangat menghormati Prawoto Mangkusasmito karena sifatnya yang lapang dada dan terbuka menerima perbedaan pendapat ini. Selain karena sifat kebapakannya, Prawoto Mangkusasmito juga mau menghargai pendapat anak muda yang berbeda dengan pendapatnya sendiri. Misalnya pada saat Abdul Qadir Djaelani sebagai Sekjen STII mengumumkan sikap pimpinan pusat STII yang melarang anggotanya ikut pemilu 1971, dalam Training STII di Blitar, awal 1970.

Selaku pembina STII, Prawoto Mangkusasmito kemudian dimintai pendapat peserta, dan hanya berkata pendek, “Sikap STII sudah dijelaskan tadi.” Prawoto Mangkusasmito tidak mengritik, mengoreksi, apalagi marah atas keputusan itu. Padahal Prawoto Mangkusasmito dan Mohammad Natsir menyeru konstituen Masyumi untuk ikut pemilu dan memilih Parmusi.

Training STII di Blitar, adalah pertemuan terakhir Abdul Qadir Djaelani dengan Prawoto Mangkusasmito. Sebab, setelah pulang ke Jakarta sebentar, Prawoto Mangkusasmito menghadiri training STII di Banyuwangi, dan di sana pula Sang Ketua Umum Partai Masyumi Terakhir itu menghadap sang Khaliq.

+++

Karena ketajaman mulut dalam memperjuangkan Islam dan keberaniannya bersikap, Abah AQDj kenyang ditahan penguasa. Kini sang mujahid bermata tajam itu telah menghadap sang kuasa. Semoga asa dan semangatnya menjadi teladan bagi para aktifis di jaman pasca milenial ini.

Selamat jalan Abah AQDJ.*

Sumber: Facebook Hanibal Wijayanta